J.G. Gwezenneg

J.G Gwezennneg

Photo Guy Allix

L'article ci-après est publié avec de petites modifications sur le site d'Unidivers

accompagné de photo prises par Marie-Josée Christien de l'expo de Quimperlé

http://www.unidivers.fr/j-g-gwezenneg-artiste-art-mort/

J.G. Gwezenneg, fasciné fascinant

« Nous n’avons qu’une ressource avec la mort : faire de l’art avant elle. »

René Char

J.-G. Gwezenneg expose ses œuvres au Présidial de Quimperlé, du 1er février au 18 mai 2014. Une belle occasion pour découvrir l’univers fascinant et unique de cet artiste, Breton d’origine.

Cette exposition rendra compte d’un travail qui a commencé il y a déjà 50 ans et qu’un superbe livre, paru aux éditions Isoète, a pu présenter en 2013.

Gérard Guezennec est né le 2 novembre 1941 à Rennes. Après une enfance passée dans la Sarthe, la famille s’installe à Hédé en Ille-et-Vilaine. C’est là que Gérard rencontrera quelques années plus tard Jocelyne (la biographie est ici d’une précision bouleversante qui montre l’importance de cet événement : « le 14 août 1959 à 16 h 45 »[1]). Il découvre son futur nid, la Hague, en 1957. Un autre Finistère où il voisinera plus tard avec Alexandre Trauner et Jacques Prévert.

Il peint dès 1958 et après des années passées dans la région parisienne, il s’installe définitivement en 1972 dans une petite maison qu’il a restaurée au Poutraël à Teurthéville-Hague « dans un paysage vulvaire, une douce ornière du sol, toute de plis et replis, saturée d’ombre et d’eau, sinuant parmi les bois et les prairies, ouverte à tous les fastes des saisons et aux mystères de la nuit » (Claude-Louis Combet). Paris est loin et on est là en pays reconnu pour ce Breton d’origine, dans la matrice même. Et la mer, grande pourvoyeuse, est proche. La matière de l’œuvre est là autour de lui. L’artiste n’aura de cesse de la collecter dans son atelier. Dans son antre. Dès 1966, alors qu’il habitait encore Goussainville près de Paris, il a peint un grand tableau sur bois : « La Hague meurtrie ou l’insecte de l’ l’Apocalypse » en réaction contre la construction de l’usine de retraitement. L’artiste aura beau se retirer au bout du monde, il n’en sera jamais pour autant dans une tour d’ivoire et il saura défendre convictions et valeurs.

Alors même qu’il s’établit dans la Hague et dans ce lieu-dit au nom prédestiné, il retrouve pleinement ses origines et celles-ci imprégneront toute l’œuvre. Conseillé par son ami Ifig Audigou, qui connait la langue bretonne, il affirme l’orthographe originelle de son nom et s’appellera désormais J.-G. Gwezenneg. Ce second baptême semble coïncider avec la naissance véritable de l’œuvre, de l’univers gwezenneguien tel que nous le connaissons désormais. L’artiste habite dès lors pleinement son lieu où il continuera avec obstination (on pourrait même dire de façon obsessionnelle) de creuser le même sillon.

Depuis, l’« épaveur de la Hague », ainsi qu’il se définit lui-même, n’a cessé de collecter les plus humbles matériaux voués à la disparition (simple morceaux de bois, cordages, boules de rejection de hiboux, chouette etc.), momies de chats, de rats, de crapauds, ossements divers, vieux sacs, boites de conserves, vieilles poupées hagardes etc. qu’il accumule dans un beau désordre au sein de son antre. C’est un inventaire prodigieux et quasiment sans fin qu’il faudrait dresser ici. Tout en fait y a droit de cité sitôt que l’objet ou l’animal est marqué par la mort.

Gwezenneg n’a cessé de créer avec et autour de ces matériaux.

Il faut avoir le bonheur de pénétrer dans le repaire de l’artiste. Là où s’accumule donc ce butin grappillé sur les plages du cap de la Hague, dans les chemins creux, voire… les abords de cimetières. C’est au cours de ces rapines que commence véritablement le travail. J’imagine, comme à l’aube de l’atelier, Gwezenneg marchant dans ces chemins ou sur ces plages, le regard malicieux toujours en éveil et les poches, immenses, prêtes à se remplir de la matière du monde, fût-elle en état de putréfaction. Dans l’antre, les araignées sont reines et leur patient ouvrage est l’emblème du travail de l’habitant des lieux. Dès la salle, le visiteur a pu admirer cette œuvre prodigieuse : 40 ans du travail d’Arachné sur la cheminée. Comme une sculpture vivante. Comme l’épigraphe lucide de l’œuvre. Et on peut contempler aussi ce labeur sur les différents bibelots du lieu. Le terme « Arac’hs », ainsi donné dans une orthographe bretonne, revient souvent dans les titres, ainsi que le mot « secrètion », comme pour signaler cette parenté entre le tissage du merveilleux graveur J.-G. et celui des habitantes privilégiées du lieu : « L’oiseau d’arac’hs », « L’arche d’arac’hs aux crapauds », « Les îles strates des secrètions d’arac’hs », « Barque frag des arac’hs ». Titres qui donnent à rêver quand ils semblent inventer un nouvel idiome, un peu comme un poème… Les araignées ou les gardiennes du temple… On imagine bien un J.-G. arachnéen en train de graver patiemment ses toiles prodigieuses dans le « ressac incessant d’une pensée obsessionnelle dont il est impossible de venir à bout » (Claude-Louis Combet). On l’imagine aussi comme un copiste du Moyen-âge en train de reproduire nos tréfonds et ceux de la nature elle-même. Il y a là aussi comme un travail de sorcier qui puiserait aux sources interdites.

Dans l’atelier, tout s’entasse pêle-mêle et, de ce fatras informe plein de sidérantes apparitions de restes eux-mêmes sidérés par la mort, naîtra une prodigieuse fatrasie. La vie, un supplément de vie tout au moins, issue du chaos. Certains pourraient imaginer des sabbats au cœur de cet antre sitôt que les lumières sont éteintes…

L’œuvre de J.-G. est « foisonnante et labyrinthique », selon la très juste formule du poète François Laur, intime de ce travail. Elle fascine, nous apparait comme la fascination elle-même. Elle semble venir, comme dans ces gravures qui l’animent sans cesse, du plus profond de nous ; elle semble parler depuis nos nerfs, depuis notre sang, depuis tout ce que nous ignorons. Elle semble nous parler depuis le cœur des éléments eux-mêmes - et ce très en avant de notre présence au monde - : l’eau, l’air, la terre, le feu. « Ce qui jaillit des œuvres semble provenir directement de la matière et non du discours événementiel qu’elles illustreraient » (Jean-Paul Gavard-Perret). A mi-chemin le plus souvent, dans l’épaisseur des matériaux utilisés, de la peinture et de la sculpture, les œuvres de J.-G. sont d’une singulière présence. Elles sont habitées et se reconnaissent au premier coup d’œil et cela sans qu’il y ait là de systématisme ou de ces conceptualismes imbéciles à la mode. Tout au contraire le travail vient toujours d’une longue germination et, j’oserais dire, d’une longue pénétration, sexuelle, de la matière et de la vie. D’une longue digestion aussi en quelque sorte des objets, ossements (il se dit « ospailleur ») ou dépouilles diverses qu’elles donnent non seulement à revoir dans une mise en scène fabuleuse mais plus proprement « à revivre ». Il y a ici comme une transmutation essentielle, comme l’œuvre de la nature elle-même. Et quand la mort est mise en scène (finalement peut-être dans chacune des œuvres) c’est toujours dans un dessein de vie. On aime à citer à propos de ce travail cette formule de René Char : « Nous n’avons qu’une ressource avec la mort : faire de l‘art avant elle ». J.-G Gwezenneg, grand lecteur de poètes et, j’ose dire, poète lui-même - en atteste encore une fois le merveilleux de ses titres - ne contestera pas cette superbe et essentielle formule du poète de l’Isle sur Sorgue. Il pourrait cependant la transformer, comme le suggère si justement Alice Baxter : « Nous n’avons qu’une ressource avec la mort : faire de l’art avec elle. » quand effectivement « sa matière première est en quelque sorte la matière dernière » (Alice Baxter toujours).

L’artiste, d’une grande culture et d’une incroyable curiosité, définit son travail très simplement, sans s’encombrer d’un inutile jargon : « Pour moi, l’art c’est redonner vie à ce qui va disparaître, il est traces, mémoires, vestiges, secrètions, et os de là. Secrètions, secret, ce qui se dit, ce qui se cache. ». Cela peut sembler d’une grande humilité. Mais, dans cette formule où apparaît le néologisme « secrètion » déjà évoqué plus haut et qu’il a forgé il y a quarante ans de cela, se découvre aussi une dimension quasiment sacrée quand bien même l’artiste ne se revendique d’aucune approche religieuse. Dimension sacrée, c’est dire, simplement encore, qu’il explore le mystère d’exister lui-même et qu’il le rend justement au mystère sans lui donner plus de sens que cette vie énigmatique qui est insufflée par l’œuvre. C’est à une mystique sans dieu que nous avons affaire ici. Alice Baster note encore : « ce qui fut charogne peut alors revêtir une insolite dimension sacrée. ». Après tout, la mort n’est-elle pas le fondement même du sacré ?

Ce qui achève en quelque sorte chaque œuvre c’est le travail du graveur-épaveur. Mais si l’on dit que ce travail achève l’œuvre il faut se garder de certaines approches qui seraient réductrices. La gravure n’est pas illustration, elle n’est pas non plus décoration, ajout. Elle fait si bien corps avec l’ensemble qu’on ne saurait plus imaginer « Les îlots secrétions sous l'oeil des saccas » par exemple sans ces gravures. On découvre dans ces « pièges à regards » (François Laur), dans un univers quasi microscopique qu’il faut explorer à la loupe, tout un grouillement de créatures que n’aurait pas renié un Jérôme Bosch et qui semblent participer à une véritable orgie. Nouveau jardin des supplices ou Eden d’insoupçonnés délices. Coït endiablé du monde où se conçoit, au sein de la mort elle-même, une « vermine originelle » (Claude Louis-Combet). Travail d’orfèvre patient qui semble inscrire le chiffre du matériau utilisé, en relater aussi la légende.

Et quand la couleur vient rehausser l’ensemble ce n’est pas non plus là une volonté d’ornementation. Plutôt, comme le note François Laur, quelque chose qui relèverait, à l’instar de cet esprit facétieux qui anime toujours l’artiste, de la délicatesse, de la politesse. Il s’agit du reste, toujours me semble-t-il de tons essentiels, qui retrouvent l’origine des matériaux arrachés au silence de la mort.

On s’étonnera bien sûr qu’une telle œuvre ne soit pas davantage reconnue mais c’est là sans doute un autre aspect de l’artiste, et des plus respectables. Il ne s’est jamais incliné. Il n’a jamais accepté les intrigues ou les compromissions. Il a su rester intègre et intransigeant, indépendant des modes ou écoles. C’est là son honneur. Loin des réseaux. Loin des petits marchands et marchandages nauséabonds, loin aussi de cet esprit de sérieux et de cette gravité qui cachent mal le vide, il a simplement continué son travail avec patience - comme avec une espèce d’espièglerie qui n’appartient qu’à lui - sans trop se soucier des sirènes, souvent sonnantes et trébuchantes, de la reconnaissance passagère. Et on peut parier que bien des petits maîtres, adulés aujourd’hui, auront disparu une fois qu’ils ne seront plus là pour frapper à toutes les portes quand cette œuvre-là, du haut de son exigence, interrogera toujours plus avant.

Un œuvre fascinante à découvrir, à redécouvrir, à visiter. Comme pour mieux reconnaître notre propre chaos.

Guy Allix

Exposition J.G. Gwezenneg au Présidial de Quimperlé (13 bis, rue Brémon d’Ars, 29300 Quimperlé), Fragments de mer, peinture, dessin, gravure, du 1er février au 18 mai 2013 (de 14 h 30 à 19 h, tous les jours sauf le mardi, entrée libre). Vernissage le 31 janvier à 18 h.

[1] Voir les éléments biographiques dans le très bel ouvrage qui est consacré à l’artiste : Gwezenneg, éditions Isoète, 2013 (voir éditions Orep, zone tertiaire du Nonant, RN 13, 14400 Bayeux ou encore Alain Fleury, Isoète, 24, rue Castel, 50330 Maupertus sur mer. Prix : 49 Euros). Les différentes citations présentes dans cet article sont extraites du même livre qui contient, outre des reproductions de grande qualité, des approches très justes des différents auteurs qui participent à l’ouvrage, tous familiers de l’univers gwezenneguien.

Depuis 35 ans l'oeuvre de Gwezenneg me fascine et m'interroge. A l'écart des réseaux, dans une rare indépendance et une exigence farouches, l'artiste poursuit son chemin. On reconnaîtra un jour quand les tristes faiseurs seront oubliés qu'il a été un des grands de notre époque.

Suite à ce texte que j'espère publier dans la presse bretonne, je donne la parole à Alice Baxter, qui nous donne une approche lumineuse sous une juste exergue de René Char, et, en fin de page, à la plume érudite et sensible de l'ami François Laur.

Ces deux textes montrent à quel point cette oeuvre "archnéenne" fourmille de questions comme d'autant de fils.

Entre les mots d'Alice Baxter et ceux de François, on peut découvrir une galerie des oeuvres et enfin pénétrer dans l'atelier du peintre.

Arachnéen

à J.G. Gwezenneg

Rempart d'os et la peau à l'œuvre des vagues

Plonger infiniment dans le ventre de l'épreuve intime

Charroi de sang qui bat les tempes

Les échos tissent l'écorce des toiles

Le temps reflue jusqu'à sa source

Guy Allix, Le Déraciné

***

Contact:

J.G Gwezenneg

Le Poutrel

Teurtheville Hague

50690 Martinvast

***

Requiem pour Garde-Rose

Précis de Décomposition

« Nous n'avons qu'une ressource avec la mort : faire de l'art avant elle »

René Char ( Les Matinaux )

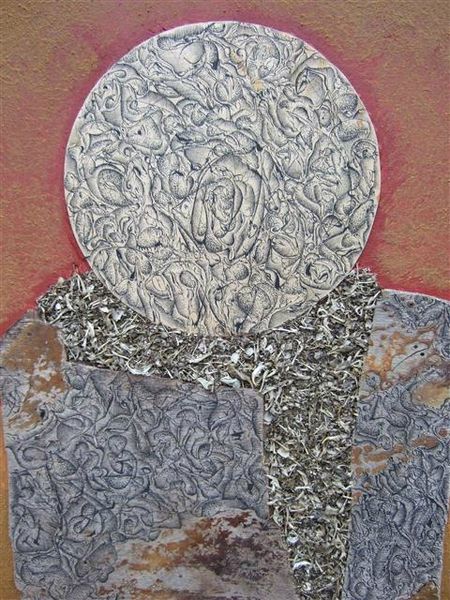

Des plus fines arabesques aux assemblages de vieux objets, en passant par de complexes bas-reliefs, l'œuvre de JG Gwezenneg use de toutes sortes de techniques. Ancestral sorcier dans l'arrière-cuisine de son château hanté, ou chercheur des temps modernes dans son laboratoire de science-fiction, tantôt l'un, tantôt l'autre, ou les deux à la fois, l'artiste, dessinateur, graveur, peintre, sculpteur, élabore son univers dans son antre-atelier.

Il assemble, cloue, visse, noue, colle, agrafe, gratte, arrache, écharpe, entaille, lacère, cisèle, broie, malaxe, enduit, patine, brûle, calcine... dans une lente, progressive et minutieuse transformation des matières. Un long travail de construction pour une secrète et mystérieuse cristallisation de l'œuvre. Multiples opérations, rituels chaque fois réitérés avec la même attention au plus infime détail. Même si le hasard intervient chaque fois comme inducteur, rien n'est laissé au hasard. De la serpillière à la dentelle, l'artiste est à la fois ferrailleur et orfèvre. Avec un extrême raffinement, l'orpailleur « ospailleur » peaufine son ouvrage et distille son utopie sur les ruines de la vie.

Car sa matière première est en quelque sorte matière dernière, ce qui reste en fin de parcours, tout ce qu'il récolte, tout ce qu'il exhume, insatiable fureteur, infatigable arpenteur, au cours de ses innombrables promenades sur les grèves, en quête de tout ce dont la mer s'est délestée : bois, cordages, métaux rouilles, objets informes et décatis, matériaux exsangues, carcasses vides, ossements divers. Tous témoin d'une vie passée, irrémédiablement révolue, résidus pélagiques anonymes, rescapés de la dernière heure, dont l'immensité des entrailles marines ne s'est pas nourrie. Qui peut savoir si l'ambre ne fait pas partie du butin ?Dans ces épaves, omniprésente est « Garde-Rose », la vieille barque sortie des eaux. Probablement faut-il faire une place à part à l'énigmatique et squelettique présence animale. Cadavres desséchés, désenfouis des recoins cachés de la campagne profonde, parfois figés en plein mouvement, saisis par la mort en stupéfiante position de vie. Sujets de répulsion pour certains, d'émerveillement et de fascination pour d'autres, auxquels l'artiste nécromant va insuffler seconde vie, en de nouvelles bien que posthumes chrysalides. Ainsi ces grands oiseaux gris, sans ailes, aux linceuls d'ombre et d'argile, presque enlacés. Infiniment présente encore, leur grâce défunte, d'hier à aujourd'hui, de la chorégraphie amoureuse à la danse macabre. « Nous faudra-t-il évoquer une fois encore la mer ? Jamais corps ne furent si parfaitement emmêlés. Complexes - spontanés - mouvements de l'amour - fougue et fosse ; diversité et durée - dans l'amour même. (...) L'onde a, pour mémoire, un oiseau. »(Edmond Jabès. Le Livre des Ressemblances)

Oubliées, la puanteur, la vermine, les moisissures et autres germinations mortifères, dont tous ces éléments ont été forcément victimes. De la putréfaction à la rédemption, le temps artiste a fait son œuvre, siccative et embaumeuse, vers l'apparition d'étranges matières d'un temps et d'un espace de l'entre-deux, matières de passage, comme si le phénomène même de la décomposition s'était en quelque sorte fossilisé. Dans cet univers qui, paradoxalement, vient en grande partie de l'eau, tout aujourd'hui est sec, déshydraté, tari de tout liquide source de vie. Ni eau, ni sang, ni sève.

Du brut au plus précieux, beaucoup de matériaux naturels. Avec des couleurs de terres, d'ocrés, de rouille, de galets, de mer ou de ciels d'orage. Avec des matières végétales ou minérales, celle ligneuse et stratifiée des bois, granuleuse et rêche du sable, lisse et poreuse des os, mais aussi dense et malléable du plomb, ou râpeuse et friable du fer oxydé.

Par un baroque assemblage de ces matières disparates, il s'agit chaque fois de constituer une pièce singulière, composite comme chimère, et qui serait elle-même chaque fois fragment d'un grand tout, dont on ne connaît ni l'origine ni la nature. Chacune « raconte » une histoire différente, mais dont la source est peut-être unique. S'y produisent parfois des emboîtements, juxtapositions, superpositions de sens, tels ces jeux en abîmes dans les strates de la mémoire. Les matériaux semblent chuchoter des « je me souviens... », portés par des voix très lointaines venues de temps et d'espaces inconnus. Confidences post-mortem, pour lesquelles l'artiste alors s'improvise griot.

A cela s'ajoute un fin travail de miniaturiste, d'une grande richesse d'enluminure, la plupart du temps réparti dans chaque œuvre selon un triple volet.

D'une part, les « lutoms », déchets-rejections, en reliefs collés, composés de minuscules brisures d'ossements naturellement concassés.

D'autre part, des loques de gaze effilochée, marouflée, aux mailles distendues, ressemblant à de blanches toiles d'araignée, résilles fantomatiques, placentas déchirés, cocons déchiquetés en filamenteux haillons, « dessins sécrétions arachnéens, organic'os-proliférants », selon les termes mêmes de l'artiste. En dernier lieu, ancrés dans les méplats fibreux du bois, de méticuleux graphismes répétitifs, que l'on se plaît de croire tracés à l'encre marine. Dans ce fin réseau capillaire, les formes ovoïdes semblent naître les unes des autres, en une perpétuelle gestation, les « sécrétions-proliférations », ainsi nommées par JG Gwezenneg, et de souche très ancienne dans son parcours. Face à ces formes organiques involutées, lovées les unes dans les autres, la référence au sexe risque de s'imposer, au point d'emprisonner la vision dans cette seule voie. De la conception à la procréation, tout y est. Ce serait oublier les autres champs possibles d'interprétation. Le regard peut y découvrir, comme en défi à l'outrageuse mort, un microcosme subaquatique, pullulant de milliers de formes cellulaires, sinueuses, amibes rétractiles, céphalopodes larvaires, ou, pourquoi pas, cténophores et archégones, muscinées, cryptogames et gymnospermes. Etres bizarres affublés de curieux noms scientifiques, qui pourraient tout aussi bien avoir été fabriqués pour la circonstance, comme les « lutoms », chers à l'artiste... Comment, de digression en digression, de rêverie en rêverie, ne pas se laisser emporter par ces noms plus fantasques les uns que les autres, qui semblent si justement décrire l'univers vibrionnant de ces dessins. La réalité rivalise parfois brillamment avec la fiction.

Dans cet univers saturé, aucune plage déserte, ou quasiment, aucun repos pour le regard. Serait-ce pour nous rappeler que le vide n'est jamais vide, que la vie est partout, cachée dans les moindres recoins du néant, dont la mort est synonyme ? La figure de la grande faucheuse n'a pas sa place là où l'artiste songe à ce que la mort ensemence.

Enchanteur désenchanté, JG Gwezenneg travestit le cauchemar en rêve. S'il ne crée pas de légendes, il invente des signes, autant féeriques que démoniaques, qui pourraient faire croire à la véracité de ces légendes.

Dressée à la verticale, l'ogivale proue du vieux rafiot se fait voûte gothique. La barque habillée d'os, berceau de mort, cercueil de vie.

Rame érigée soudain se totemise.

Hommage au grand-père terre-neuva, saintement reluqué, caleçon relooké devient relique...

Sertis aux creux de bois flottés, squelettes de poissons, oiseaux, reptiles et rongeurs, peuvent se voir telles momies en sarcophages, ou bijoux dans leurs écrins. Les os usés, lavés, délavés, prennent de subtils reflets de perle, de nacre ou d'ivoire.

Crapaud séché : icône, ou diamant noir ?

Dans ces insanes, mais insignes métamorphoses, ce qui fut charogne peut alors revêtir une insolite dimension sacrée, bien que l'artiste se défende de toute religieuse référence. Tous ces gnomes gardiens de l'œuvre s'apparentent à un fantastique bestiaire d'une mythologie dont l'artiste serait le très habile créateur mystificateur. Croix, cercles, arches, colonnes et totems, formes archétypales hautement symboliques, objets et animaux enchâssés, souvenirs d'obscurs rites funéraires, résidus sacrificiels ou divines effigies, semblent habités d'un grand pouvoir occulte. Assemblages-retables, reliquats-reliquaires, comme faux vestiges d'une très ancienne civilisation animiste, improbables traces aux allures gaéliques d'une fictive Atlantide, ou d'une abyssale Nekropolis. L'imaginaire s'est greffé, semble-t-il, sur une très vieille mémoire, dont ne sont parvenus jusqu'à nous que bribes et débris. De quelles fabuleuses fouilles proviennent-ils ? Et après quel Hiroshima ?

Sous la vigilance du grand Minotaure Arac'h, les œuvres exposées sont déclinées comme les pièces d'un labyrinthique puzzle, où le regard doit chercher son propre fil d'Aragne pour en comprendre le sens.

Archéologue de l'inconscient, « grêveur » impénitent, baroudeur des mers intérieures tout autant que des rives maritimes, J.G Gwezenneg propose un voyage en poésie, entre rêve et réalité, dans des zones crépusculaires où la mort se réinvente une vie.

Ainsi serait-il donc possible d'avoir une autre ressource avec la mort : faire de l'art avec elle...

Alice Baxter (novembre 2007)

***

Galerie

Détail de "la haute montée des secrétions d'arac'hs", 2007

Détail de "la haute montée des secrétions d'arac'hs", 2007

Feuillets de "L'eanne en arc'hs secrétions" 2008

Saccas d'arac'hs en secrétion, 2008

Détail de "Du secréteur aux lutums dans ses replis", 2008

Petis tas d'épitaphes, 2008

Suaire saccas à la cicatrice bleue, 2008

Détail de "La montée des os dans les yeux d'arac'hs blancs", 2008

détail de "Suaire saccas à la cicatrice bleue, 2008"

Enclos dans Arac'hs, 2008

Pied Lutoms en secrétions, 2009

Navigation lente en arac'hs secrétions, 2008

Au passage de l'oiseau secrétions, 2008

Détail de "Au passage de l'oiseau secrétions", 2008

L'archipel des lutoms en arac'hs secrétions, 2008

Détail de "L'archipel des lutoms en arac'hs secrétions", 2008

Détail de "L'oeil secrétions de la barque noire", 2008

L'astre blessé fécondeurs des secrétions, 2008

Détail de "L'astre blessé fécondeurs des secrétions", 2008

Détail central de "L'envouteur porteur des lutoms"

L'oeil qui pleurait des spermatozoïdes, 2009

Détail de "Les ilôts secrétions sous l'oeil des saccas", 2009

Des secrétions en pleurs de sang

***

L’univers du peintre

(photos de Guy Allix)

La cheminée arachnéeenne

Comme une apparition

Tremble carcasse, tu vas mourir...

***

J.G. GWEZENNEG OU L’AMOUR DU MONDE

« Je vous invite à jouer, à regarder attentivement…

je vous invite à penser. »

(Antoni Tapiès)

Disons-le d’emblée, l’œuvre de J.G. Gwezenneg se montre foisonnante et labyrinthique. Il ne serait donc guère étonnant si, à la parcourir, nous étions conduit à passer plusieurs fois par les mêmes carrefours, se présentant à nous comme des sortes de points de capiton, points nodaux du travail de l’artiste.

Dès le premier regard, inexorablement surgit la question : qu’advient-il dans le travail de cet artiste ?

Il advient du bois, de la terre, du papier, de la poussière, de l’os. Ce ne sont pas des matériaux qui s’oublieraient dans l’œuvre réalisée. Ce sont des matières qui se lèvent, c’est la matière qui manifeste sa gloire dans et par des matières ici jamais neuves : ossements régurgités par les chouettes (l’oiseau de la sagesse !), pâtes de papiers périmés, toiles usées jusqu’à la trame. Et, si souvent : bois que la mer a rongés.

Les mains et la sueur de ceux qui ont dégrossi, écorcé, équarri ces troncs qui racinèrent, pleins de sève dans de hautes futaies, le labeur des scieurs de long, le travail minutieux des constructeurs, les joies douleurs des matelots, même la barque la plus démantelée (ces « barques – que la mort / sertit », pour reprendre un mot de Mathieu Bénézet), la planche la plus ravagée, la plus meurtrie par les flots jetant ces épaves au rivage en témoignent. Ces herpes marines, chargées de récits, d’histoire, de légendes et de mythes portent mémoire de l’autrefois et de la mer qui les a malaxées, triturées, creusées, presque détruites, réduites à l’état de rebuts, les dégrevant ainsi de toute valeur mercantile d’échange, y compris pour les naufrageurs ; les voilà libérées du joug de l’équivalent général, hors jeu, hors marché.

Mais en les récurant, les purifiant, la mer les transforme : elle les rend disponibles pour une nouvelle “vie”, partie prenante de ce “bois flotté qui dérive dans mon esprit”, bois flotté tel celui dont Virginia Woolf demande qu’on lui en laisse “rassembler un peu”. C’est là que J.G. Gwezenneg les embarque dans une paradoxale aventure : tout en restant eux-mêmes, ils sont proprement en métamorphose, à la fois condition pour une œuvre d’art et ce dont l’Art est une condition.

On sait que les mots “mère” et “matière” proviennent d’une même racine indo-européenne ; en latin – langue mère du français ! – materies désigne la partie dure de l’arbre, mater désigne la mère mais aussi le tronc producteur de rejetons. D’où il ressort que la mer est pourvoyeuse de matière-mère, bois flottés à partir de quoi J.G. Gwezenneg travaille – qu’il travaille, qui le travaillent, et nous avec lui. Bois flottés eux-mêmes porteurs de mémoire, et d’abord de la mer qui les a engendrés. Pourtant la mer en eux est invisible, liquide amniotique à jamais aboli, inassignable comme l’est l’origine. Ici se révèle, me semble-t-il, un des aspects majeurs du travail de J.G. Gwezenneg : mettre au jour la mémoire, montrer sa vérité. Non que la mer et sa mémoire livreraient un lointain passé ; l’œuvre gwezennéguienne n’a rien de commun avec quelque peinture ou tableau d’histoire. Ce qu’elle donne à voir, c’est Mnémosyne elle-même, c’est le passé au présent, le passé en tant qu’il se réorganise au présent, et dont la réorganisation est perpétuellement changeante. De là, sans doute, ces innombrables “proliférations à l’infini”, titre si cher à l’artiste. J.G. Gwezenneg est bien le gardeur du passé (une de ses œuvres s’intitule Le guetteur des origines), mais du passé vivant avec tout son temps.

Et J.G. Gwezenneg a le respect de la mémoire. Que l’on songe à ses “reliquaires”, que l’on songe à ses ossuaires rejouant ceux de la Bretagne (J.G. Gwezenneg n’est-il pas breton d’“origine” ?) où l’on empilait les os des anciens paroissiens, celui du monastère des Capucins de Palerme qui expose rosaces en tibias, guirlandes de crânes et d’os du bassin. Mieux : telle œuvre de J.G. Gwezenneg ne montre-t-elle pas une silhouette de bateau (en bois flotté, bien sûr…) naviguant avec la partie inférieure de la quille constituée d’un amoncellement d’os – difficile de plus nettement soutenir que la mortalité est un caractère intrinsèque de la matière-mère. D’eaux en os, la mort est toujours partie prenante. Quant à la mémoire, combien de travaux évoquent dès qu’on les aperçoit on ne sait trop quel accessoire ou instrument de rituel d’antiques barbares, voire un totem (au point qu’une gravure porte le titre Totem des sécrétions) !

Cependant J.G. Gwezenneg n’aime pas pleurer sur les vestiges. Les reliques et leur tradition, il s’en souvient, les respecte et les profane. Qu’est-ce à dire ? La profanation consiste à ramener le céleste au terrestre, sans tomber dans un matérialisme simpliste. Elle est une trahison qui prend grand soin de ce qu’elle trahit. Ce que la tradition (religions, théologies) lègue pour que soin en soit pris, l’artiste en fait des figures, qui sont chez lui des pensées, raisonnables pour ne pas dire rationnelles. Si les “reliquaires” se présentent en quelque sorte comme le parangon du royaume des souvenirs, leur traitement ne donne lieu à aucun culte. Pas plus qu’il n’obéit à un quelconque devoir de mémoire. Le devoir auquel défère l’art de J.G. Gwezenneg, c’est le devoir de penser. De penser l’univers et l’universel.

Toute l’œuvre de J.G. Gwezenneg est bien, en effet, tournée vers l’un. D’abord parce qu’elle donne l’impression que chaque œuvre particulière est composée comme l’ensemble, ensemble qui serait un objet fractal : le tout semblable à une partie, répétition d’un motif similaire à différentes échelles. Ensuite et surtout en ce que, massivement, elle apparaît comme une cosmogonie, une genèse du monde, une “cosmogénie”, selon le mot de Claude Louis-Combet. Non comme la naissance d’un monde de l’ailleurs ; une tradition culturelle est utilisée bien plutôt comme invite à visiter, tel le rêve, l’autre monde de ce monde, elle sert à la mise au jour de ce qui, de notre monde, demeure habituellement inaperçu.

“Changer la vue”, dit Bernard Noël. J.G. Gwezenneg change notre façon de voir le monde et la vue elle-même. Le monde, tel qu’ici montré, est essentiellement un, chaque cellule “élémentaire” proliférant, devenant neurone lié aux autres par de multiples synapses, lui-même se reproduisant à l’infini en se transformant, noyau irradiant créant ainsi, du “microcosme” au “macrocosme”, dans une vertigineuse prise de désir, un tourbillon littéralement universel, relevant des plis et replis de la vie la plus dérobée, la plus intime, tout à la fois organique, physiologique, matérielle, et rêvée : c’est le lieu du mélange des règnes et de toutes les métamorphoses. « Si ton regard était plus subtil, tu verrais toutes choses se mouvoir, tel le papier qui brûle, se recroqueville, ainsi s’évanouissent toutes choses en se recroquevillant. », dit Nietzsche ; et J.G. Gwezenneg ajouterait sans doute volontiers : se recroquevillant jusqu’à l’os. Son regard est subtil et rend subtil le nôtre. À sa suite, nous voyons l’animalcule marin participer du et au cosmos qui s’engendre, tout comme l’homme sexué. Et nous sommes, tous et chacun, frères des autres, non par quelque chose qui, en nous, échapperait à la mort (comme le disent les religions), mais au contraire frères parce que mortels et solidaires de chacune et de toute chose car faits “du même bois”. Il y a chez J.G. Gwezenneg quelque chose du De rerum natura lucrécien. Comme dans le grand poème philosophique latin, le monde et chaque chose du monde se tissent de mailles analogues mais différemment agencées.

L’œuvre gwezennéguienne insiste bien sur le tissage : lambeaux de toile de sac introduits, toiles sécrétées par des araignées, dessin reprenant le même motif en réseau sur pâte à papier ou bois flotté (parfois nommé “feuillet”), etc., comme on retisserait les fils d’un monde sans cesse reconduit à son point d’origine introuvable. Travail de dentellière, de tisseuse, d’Arachné dont on sait qu’Athéna fut jalouse (que d’Arac’hs dans les titres de J.G. Gwezenneg !), travail auquel Freud attribue la même fonction qu’aux poils du pubis féminin : celui de cacher le sexe et son pli béant. Ce d’où nous sommes issus est voilé d’un tissu, ne peut se voir ; l’origine est infigurable.

Mais ces toiles, tissus ou réseaux sont à même le bois et la pâte à papier – faite de bois, ne l’oublions pas – ou la terre ; voiles, les voici suaires. La terre berceau est aussi cercueil, et la barque, tout comme la vulve (ce qu’explicite une des œuvres de J.G. Gwezenneg, montrant une vulve en terre, ovale ouvert empli d’ossements). Et dans l’œuvre de l’artiste abondent crapauds momifiés, poissons desséchés…Vivre et mourir feraient-ils un ? Peut-être, mais ne reviennent pas au même : “ C’est déchirant ”, écrit Michel Deguy. L’art de J.G. Gwezenneg endure le déchirant en le portant aux extrêmes, “ paroxysmes d’oxymores ”, selon le mot du poète. Il y a, chez J.G. Gwezenneg, une hantise de la béance, sillon creusé à la plume, la pointe sèche ou l’eau forte, trace, brûlure. Cet acharnement avec lequel l’artiste pénètre dans le vif de la matière a quelque chose de sadien : la variation infinie des enchaînements filés par le désir déchire, mord de son parcours le papier, la chair ligneuse ou de cuivre. J.G. Gwezenneg entre en matière ainsi : il fait violence. Pourtant, la destruction intéresse peu le plaisir, elle n’en est pas le vecteur essentiel. La violence de J.G. Gwezenneg est amoureuse ; par la fine résille des traits, le “support” se révèle matrice, matière-mère accouchant d’elle-même et faisant monde. L’assertion de Michaël Glück : « L’œuvre ne trouve son lieu que dans l’ouverture de la matière-matrice » pourrait à la lettre s’appliquer au travail de J.G. Gwezenneg. Tendre blessure accordée qui donne à voir, à perte de vue.

Des Proliférations-Secrétions à l’infini jusqu’à Littorines, de Plissement en Passage, tant de formes se créent ! Dès que l’on s’approche, on se confronte à mille micro-mondes, les figures se conjuguant, connectées par des forces, des énergies copulatoires ou vampirisantes, chacune aussitôt autre, œil devenant poisson qu’une liane-nerf branche à une ouverture, méat, orchidée, grotte, astre, vagin, œuf, organes défonctionnalisés en incessante métamorphose, métaphores sans repère. La vue croit identifier, fixer une direction (un sens), et la voilà qui doit bifurquer sans faire le point, volant d’un vol de mouche, en brusques coudes certes pas définitifs. A peine une anecdote s’ébauche-t-elle, découverte dans les innombrables lignes de sonde, que s’invente par la danse du trait un agencement jusque là inconnu. Ponctions dans le sidéral et/ou dans l’intimité de l’infime, les œuvres de J.G. Gwezenneg sont des voyages, c’est la mobilité comme telle qu’elles offrent. Elles constituent la scène d’une apparition-disparition, tout sens non pas annulé mais clignotant, intermittent : entre, qui est l’érotique même. Alors le regard du voy(ag)eur vacille, ses bases culturelles, la coagulation de ses goûts, normes et réminiscences se trouvent ébranlées, déconfortées. A y regarder de plus près, de plus en plus, de nouvelles liaisons surgissent, à foison, contradictoires et simultanées : à chaque fois neuves et plurielles. Le plaisir, d’une telle luxuriance, suffoque et chavire ; advient cet état de perte où l’œil défaille, le cœur saute : proprement la jouissance.

On l’a compris : les toiles, tissages et réseaux de J.G. Gwezenneg sont des filets, des pièges à regard. Car ces images nous regardent, des titres mêmes l’affirment : L’œil du Cyclope, L’œil d’Œ, L’œil bleu secrétions de l’et-Carteret, Astre œil d’oiseau, Regard de la haute tour des Lutoms,par exemple ; elles nous considèrent et nous concernent. L’œuvre de J.G. Gwezenneg “change la vue elle-même”, disions-nous plus haut. C’est que, à y bien regarder, contrairement à ce que faisait la peinture “classique”, elle ne privilégie aucun “point de vue” particulier, n’assigne aucune place spécifique au spectateur. Que ce dernier s’éloigne de l’objet ou s’en approche, il en aura, évidemment, des perceptions différentes, mais sans que l’une s’avère plus ou moins pertinente que les autres. Dans le triptyque gravé (s’il faut prendre un exemple) “Secrétions proliférations” coïtale –“Secrétions proliférations” à l’infini – “Secrétions proliférations” rupture, le point de fuite du panneau central n’apparaît que si l’œil n’est pas trop près ; mais si le spectateur ne “colle” pas celui-ci à la dite gravure, il ne percevra qu’un grouillement de formes, tant certaines frisent le microscopique. Ces détails minuscules – qui pourraient sembler à première vue de simples esquisses de particules élémentaires – sont, dans le même temps, gravés ou dessinés avec une précision stupéfiante : leur infime dimension les désigne comme énigmatiques, voire “secrets”, quand leur précision est un appel à questionner plus avant, scruter, déchiffrer, épier, donner libre cours à son désir scopique, entrer dans le dessin. Tour de force du retrait qui offre et de l’offrande qui se rétracte : la séduction même.

À l’instant où le regard s’y prend et s’y perd, celui qui regarde éprouve une jubilation troublante. J.G. Gwezenneg perce-t-il des “trous comme on perce des mystères” (A. Virel), c’est-à-dire des secrets et des silences, comme dans Trou sécrétions du triangle dont le caractère érotique tombe sous le(s) sens ? Au sein de certaines gravures, la matière de l’“astre” (par exemple), c’est le papier lui-même, cette surface que la taille circulaire a délimitée ou à laquelle elle se heurte, s’interrompt comme devant une impossibilité de poursuivre ou de pénétrer. Est-ce un trou (blanc) ? Ne se pourrait-il pas que les étoiles ne soient pas des points lumineux sur fond de ciel noir, mais des trous, des failles dans le tissu du ciel, comme (se) le demande Pascal Quignard ? Le fond (qui, donc, apparaît là, le papier) est-il “rien” ou, au contraire, la tâche du dessin serait-elle précisément de laisser jaillir ce “trou”, de le faire venir en avant ? Il est d’ailleurs remarquable que, parfois, les rapports entre dessin et “fond” soient exactement inverses de ceux qui viennent d’être évoqués : c’est la surface de l’“astre” qui est saturée de dessin, le reste de la gravure étant laissé blanc, intact, non pénétré (“vierge”?) Qu’une interprétation évidente et monosémique soit impossible provient de l’aptitude qu’ont les œuvres de J.G. Gwezenneg à déployer et offrir une signification toujours neuve et jamais épuisée, à ne pas énoncer par concepts et langagièrement leur signifié et à permettre ainsi l’existence de l’insaisissable à l’intérieur même d’un travail qui pourrait parfois sembler explicite. Or, cette aptitude polysémique fournit à l’œuvre la capacité d’être grosse d’un autre insaisissable, d’une autre intimité – non plus ceux uniquement de son mouvement de figuration, mais ceux de son auteur lui-même : ceux où l’artiste inscrit son existence dans l’œuvre par le biais d’un ou plusieurs détails silencieusement construits. Cette inscription dans l’œuvre ne s’accomplit nullement par volonté d’appropriation et de signature, mais par l’accueil et le don, “empreinte multiforme d’une vitalité aux avatars innombrables”, selon l’expression de Bernard Noël relative à Fred Deux, mais que l’on pourrait croire écrite tout exprès pour J.G. Gwezenneg.

Bien que “non conceptuelle” – mais pensante – chaque œuvre de J.G. Gwezenneg porte un titre. Nous en avons au demeurant cité à plusieurs reprises. Le soin que met l’artiste à les choisir indique assez qu’ils sont partie intégrante de l’œuvre. Certains présentent assurément l’un des sens majeurs de l’ensemble de son travail, ne serait-ce que par leur réitération ; nous pensons plus particulièrement à Secrétions Proliférations, à Épaves…, à Barque frag’…, Barque secrétions des morts, Cité d’Arac’hs de la poussée des os, L’Arac’hmer-E,tant d’autres. Au cours du temps, Sécrétions s’est fait Secrétions ; ce dernier mot, inventif, mimant la paronymie, mais aussi ancienne orthographe de “sécrétion”, connote clairement tout à la fois “secret”, “sécréter” ainsi que le passé (ce dernier à la manière des os) ; et Feuillet d’Hague nomme une gravure en forme de… dague. Parfois, les titres, ou des fragments de titre, ont un air énigmatique : lainps, albias, lutoms (dont la proximité sonore et graphique avec “lutin”, ce petit démon facétieux et nocturne, ne peut échapper à personne). Il y a là un acte allègre, doublé de cet humour dont J.G. Gwezenneg est coutumier et qui, antidote à l’esprit de sérieux, fait preuve de tact envers l’existence. Mais, en même temps, J.G. Gwezenneg y joue les anagrammistes : par une véritable praxis de poète, il fait apparaître des potentialités du nom, donc des possibilités du monde, un monde possible ; à savoir : une puissance du nôtre jusque là insoupçonnée.

Si l’humour est une forme de tact envers l’existence, la façon qu’a l’artiste d’user des couleurs est une sorte de politesse. Les couleurs ne s’offrent chez lui que de manière allusive, par les tons (qui, d’ailleurs, ne sont venus que récemment dans les gravures, bien plus tôt dans le reste de l’œuvre). Ces tons n’imposent pas l’a priori coloré, ne le nient pas non plus ; élégamment, ils canalisent la pulsion brute, créent discrètement une atmosphère pour qu’il soit fait droit à l’exaltation de la matière-monde. Avec J.G. Gwezenneg, les tons ne sont pas destinés à conforter les faux-semblants de la représentation, mais à poser la présence des choses, des parts de monde où s’inscrit l’amour de celui-ci.

La mise à distance de l’esprit de sérieux comme celle de la brutalité n’impliquent nullement le refus du sacré. Les aruspices romains ou étrusques découpaient un espace rectangulaire dans le ciel, traçaient des frontières, instaurant par là un lieu sacré, séparé ; exactement : un temple. J.G. Gwezenneg porte grande attention au cadre. Le cadre intensifie la scène qu’il isole, il la sépare, la rend sacrée. Un fragment de monde devient un temple par le cadre qui l’esseule, qui de cette façon le tient à distance, lui confère le respect et la considération que les prêtres antiques vouaient au spectacle des astres. Tracer un temple, encadrer, c’est contempler, c’est veiller. J.G. Gwezenneg : le veilleur, le contemplateur du monde ? Voilà que resurgit l’importance des titres : Le veilleur d’Hague, ou encore Le Passeur des Nuits, pour nous en tenir à ces deux.

N’a-t-on pas entendu quelques-uns parler de J.G. Gwezenneg comme d’un chaman, voire le maudire en le traitant d’horrible sorcier ? Mais, s’il révère les reliques, s’il fait montre de courage devant le sacré qu’il perçoit et atteste, J.G. Gwezenneg n’est pas pour autant spécialiste de la communication avec le surnaturel et ne jette aucun sort. La seule magie qu’il pratique, c’est le puissant effet de révélation que provoque la vue de ses œuvres. Ce dévoilement du monde d’ici-bas, c’est-à-dire du monde car il n’y en a pas d’autre, si nous avons tenté d’en élucider certains aspects, d’en déplier quelques figures, c’est que sa spécificité, dans son apparente étrangeté même, sont parmi les plus forts intensificateurs d’existence qu’il nous ait été permis de rencontrer. J.G. Gwezenneg, c’est l’amour du monde.

François LAUR

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F0%2F1019086.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F69%2F1148655%2F88628036_o.jpg)